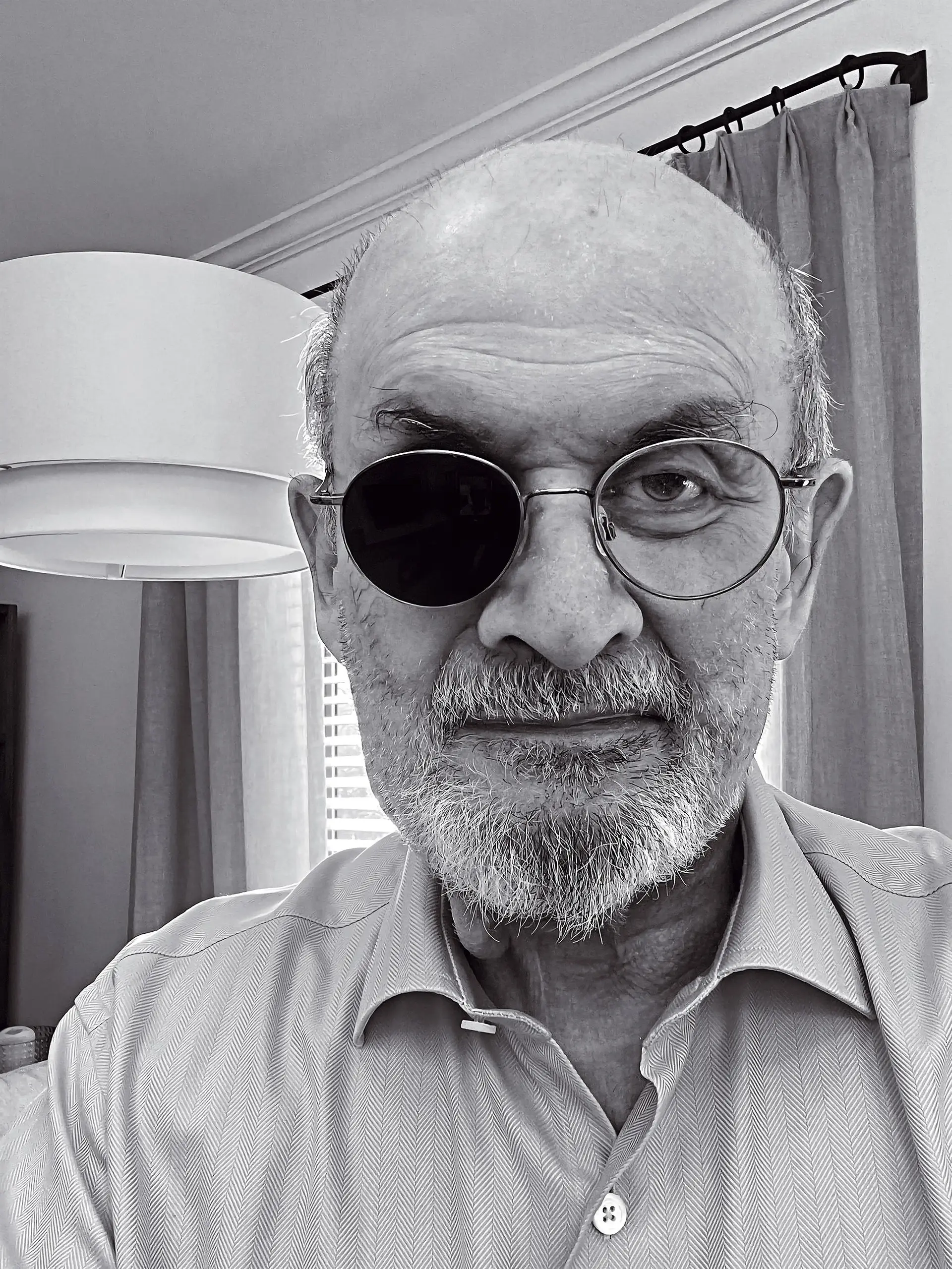

Durante a pandemia, na Nova Iorque que desde há 20 anos converteu na sua casa, Sir Salman Rushdie entreteve-se a escrever um livro. O recolhimento desses tempos animara-o a olhar de frente para uma ideia que há anos lhe havia surgido e só agora parecia suficientemente amadurecida para desengavetar. Nascera numa viagem ao sul da Índia, à cidade de Hampi, onde jaziam as ruínas do império medieval de Vijayanagara, que existiu ao longo de 250 anos, cuja história e mitologia se dedicou a aprofundar. Vijayanagara é a palavra que, em sânscrito, significa ‘cidade da vitória’ e que motivou o autor a intitular de “Victory City” o seu novo romance, acabado de sair na língua inglesa — o 13º de um catálogo que começou com “Grimus”, em 1975, seguido de “Os Filhos da Meia-Noite” (ambos editados pela D. Quixote), vencedor do Booker Prize em 1981.

Neste livro premiado, uma alegoria pós-colonial e autobiográfica sobre a independência e a partição do seu país, ensaiaria aquele que viria a ser um dos seus temas recorrentes: a insistência fundamentalista numa única ‘crença certa’ que impede — mina, destrói — qualquer possibilidade de coexistência e de pluralismo. Mais tarde, de um modo mais direto, Rushdie voltaria a tocar no assunto em “Versículos Satânicos” (D. Quixote), que em 1988 encolerizou os muçulmanos mais ortodoxos e lhe valeu uma fatwa do ayatollah Khomeini, graças à qual passou décadas com a cabeça a prémio, ameaçado de morte e sob proteção policial permanente. E se muitos se mantiveram do seu lado, como Martin Amis, Ian McEwan ou Christopher Hitchens, o mesmíssimo príncipe Carlos recusou-se a prestar-lhe apoio. Foi Amis que, num jantar, ouviu o atual rei de Inglaterra afirmar: “O que se pode esperar depois de insultar as convicções mais profundas de um povo?”

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.

Tem dúvidas, sugestões ou críticas? Envie-me um e-mail: LLeiderfarb@expresso.impresa.pt