Os cinquenta anos da Revolução não suscitaram, até agora, nenhuma controvérsia. Por consenso, distração ou indiferença, ninguém veio a terreiro, nem conseguiu mobilizar sequer uma parte da opinião pública. Duas exceções afiguram-se pouco surpreendentes. A primeira foi suscitada pela ideia de se saber se, da mesma forma que se comemora o 25 de Abril de 1974, não se deverá fazer o mesmo com o 25 de Novembro de 1975, que terminou com o gonçalvismo e pôs o socialismo na gaveta. Há, ainda, que considerar a discussão surda sobre os militares poderem chamar a si a memória da revolução.

Uma das razões que explica a ausência de debate talvez esteja nas expetativas de uma cultura oficial, mais institucionalizada, quase sempre ávida de comemorações e efemérides. Terá esta suscitado a formação de consensos a ponto de fazer desaparecer a emergência de discussões? Será que foi o próprio público, previamente dividido e escudado nas suas opções partidárias e barreiras identitárias, que suscitou uma separação das águas, de modo a evitar os confrontos? Ou terá a fratura, causada pelas forças populistas, desencadeado um reagrupamento do centro e das esquerdas, gerando um novo consenso?

As perguntas acabadas de formular não têm respostas fáceis. Há, ainda, a questão de substituir uma discussão acerca do peso, no presente, da memória revolucionária por uma outra, mais pedestre, sobre favores, clientelas e grupos de interesse que determinaram o gasto de dinheiros públicos para efeitos da comemoração.

Poder popular, cartazes e colóquios

Até agora, a Biblioteca Nacional de Portugal (BNP) organizou duas exposições que estão em curso. De uma delas, com a curadoria de Paulo Barata, resultará a publicação de um livro. A mostra documental versou a situação vivida dentro da biblioteca, em 1974-1975. O diretor de então, A. H. de Oliveira Marques, viveu o seu mandato num permanente confronto com a comissão de trabalhadores. De um lado, estava o historiador que saíra do país durante o Estado Novo; do outro, um grupo que representava o poder popular com eventuais ligações partidárias. Faltam as análises do mesmo género, focadas no papel das instituições e das suas lutas intestinas. Só com base em estudos de caso poderemos construir padrões e avaliar o que de facto se passou, então, na BNP. Até que ponto a comissão de trabalhadores refletia um modo de poder popular, investido na base de uma espontaneidade, ou qual foi a sua permeabilidade às orientações partidárias.

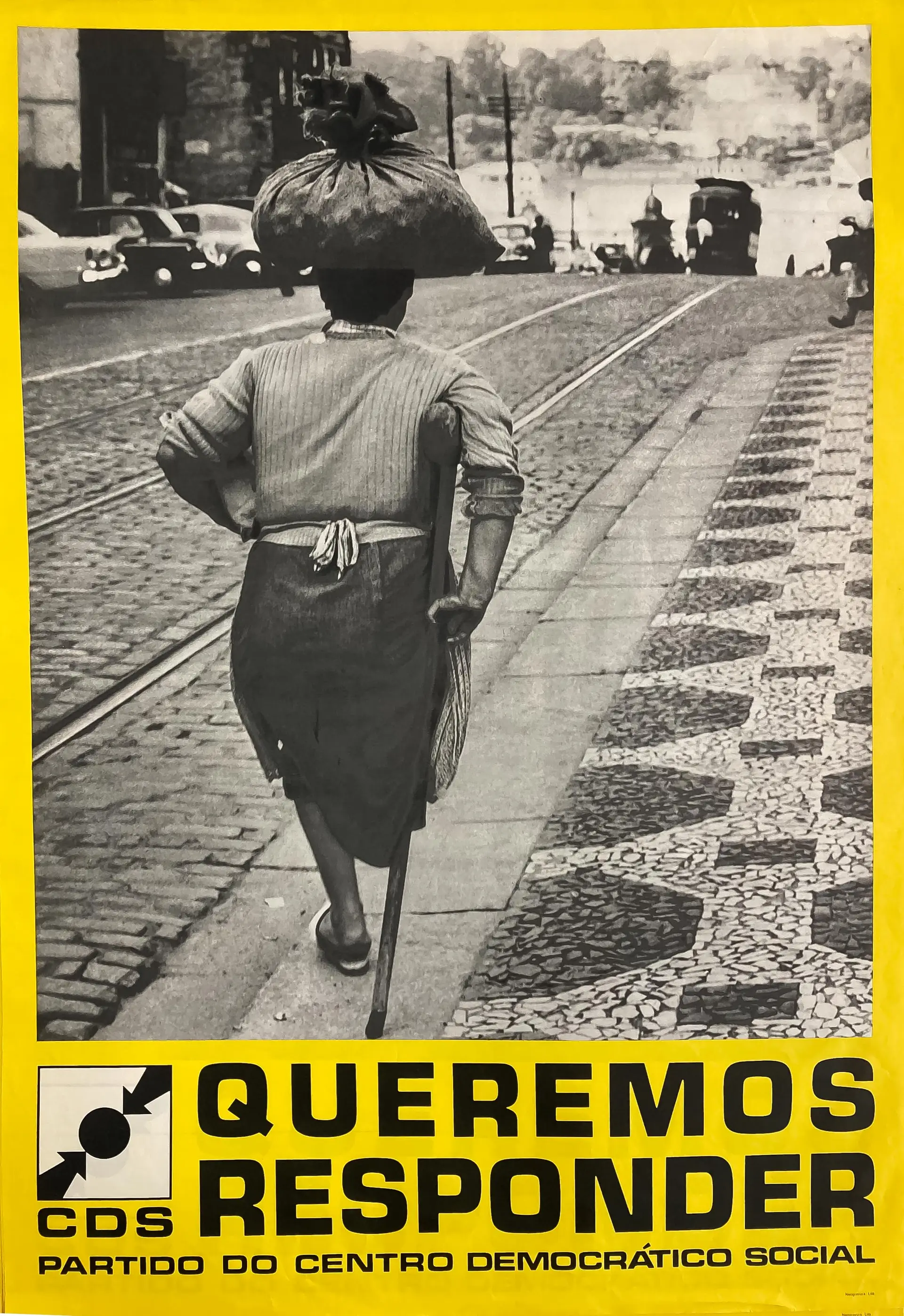

A outra exposição que se prolonga até Setembro, com curadoria do fotógrafo Paulo Catrica, é constituída por um mural de cartazes. Surpreendente é a evocação estética das colagens sobrepostas, a lembrar as imagens de rua, que hoje desapareceram das cidades e vilas, para se constituir num lugar de memória do período revolucionário. Entre a sobreposição de linguagens gráficas e de imagens, ressalta uma intriga: por que razão o CDS, provavelmente com ajuda de publicitários alemães, representou os mais pobres e desprotegidos, num gesto dramático, claramente populista de lhes dar voz? Nessa decisão, talvez tivesse pesado a questão social, em particular a da desigualdade, que se insinuou contra a luta pelos direitos do povo e dos trabalhadores – tão presente nos cartazes dos restantes partidos.

A BNP organizou, ainda, cinco oficinas musicais para escolas e famílias sobre “O 25 de abril em 12 canções”, com curadoria de Isabel Novais. E acolheu dois encontros em Abril e Junho, respetivamente, do Instituto de História Contemporânea da Nova e do Centro de Estudos Comparativos da Universidade de Lisboa. O primeiro incidiu no estudo comparativo do período revolucionário. O segundo nas consequências que a Revolução teve na produção literária. Mesmo assim, em relação a uma instituição que tem como principal desígnio cuidar do património bibliográfico português – preservando-o, catalogando-o e procurando compreender o seu significado, através de uma série de estudos – , há que reconhecer a necessidade de levar mais fundo a programação própria, no cinquentenário da Revolução portuguesa.

As causas dos Livros

Assim, a BNP organizará, no Outono, um ciclo de conferências sobre “As Origens Intelectuais da Revolução Portuguesa – As Causas dos Livros”. A curadoria científica deste ciclo competirá a quatro investigadores – António Costa Pinto, Inês Brasão, Rita Luís e Victor Pereira.

Mesmo sabendo que as revoluções não são feitas por livros, mas por um confronto entre estruturas sociais e políticas, comprometendo grupos e actores específicos, o exercício de tratar as origens intelectuais da revolução com base num conjunto de livros justifica-se. Claro que nunca será de mais criticar as certezas de uma associação fechada entre livro e cultura, através da qual se deitam fora fenómenos associados à cultura popular, às revoltas estudantis, às associações, às lutas no interior das instituições, etc. Contudo, importa discutir qual o elenco de obras que abriram caminho, de forma mais ou menos explícita e resistente, ao processo revolucionário.

Nesse sentido, quais os livros que fizeram a revolução? Como interpretá-los e avaliar a sua relevância, antecipando razões e justificações ideológicas, em função de mudanças ou do processo revolucionário? De que modo, através da diversidade dos livros que se opuseram e resistiram ao Estado Novo, se definiram antagonismos e controvérsias que vieram ao de cima em 1974? Como nos podemos situar, hoje, em relação a esse património bibliográfico com mais de meio século: haverá a hipótese de ganharmos em perspetiva ou será que o nosso papel se limita a escolher entre os diferentes pontos de vista em confronto, como se nada mais pudéssemos fazer?

Cinco categorias

À partida, o elenco de livros e publicações a considerar corresponde a cinco categorias. Desde logo, a sua escolha e divisão determinam interpretações, logo, merecem ser discutidas. A primeira categoria é a que se prende mais diretamente com opções políticas. Dela fazem parte seis obras: A Fome em Portugal (1959) de Edgar Rodrigues e Roberto das Neves, dois anarquistas exilados no Brasil; Rumo à Vitória (1964) de Álvaro Cunhal, do qual a BNP possui uma versão policopiada com emendas do autor; Católicos e Política: de Humberto Delgado a Marcello Caetano (1969) do P. José da Felicidade Alves; Maio e a Crise da Civilização Burguesa (1970) de António José Saraiva; Portugal Amordaçado (edição francesa de 1972) de Mário Soares; e Portugal e o Futuro (1974) de António de Spínola.

A literatura anticolonial constitui uma segunda categoria. Os seus contornos são mais internacionais, mas também mais difíceis de precisar. A lista de livros a discutir começa pelas obras do jornalista Basil Davidson da década de 1950, do antropólogo norte-americano Marvin Harris, Portugal’s African “Wards” – A First-Hand Report on Labor and Education in Moçambique (1958) e de James Duffy, Portuguese Africa (1959). A esta configuração anglo-americana pertencem, igualmente: o livro do jornalista português António de Figueiredo, que terá sido ajudado, tanto por Harris como por Davidson, na publicação do seu livro intitulado Portugal and its Empire: the Truth (1961); bem como o de Perry Anderson, Portugal and the End of Ultra-Colonialism (1962).

Do lado francês, a revista Présence Africaine acolheu nacionalistas angolanos nas suas lutas pela independência, como foi o caso de Mário Pinto de Andrade e do escritor Castro Soromenho. O P. Robert Davezies, conhecido por ter denunciado as atrocidades da Guerra da Argélia, emprestou a sua voz à causa de Angola, num primeiro livro Les Angolais (1965), a que se seguiu La Guerre d’Angola (1968). Seguindo a mesma internacionalização, importa não esquecer, por ordem cronológica, a intervenção de dois outros combatentes pela libertação da Guiné e de Moçambique. Foi o caso de Amilcar Cabral, que escreveu a introdução à obra de Basil Davidson, The Liberation of Guiné: Aspects of an African Revolution (1969), bem como de Eduardo Mondlane, The Struggle for Mozambique (1969). Nesta sequência, seria ainda de considerar a intervenção do P. Hastings na denúncia do massacre de Wiriamu, ocorrido em 1972.

Há uma terceira categoria, porventura mais compósita, que diz respeito aos usos da história e também das ciências sociais. Tal como se o discurso científico, na sua diversidade de disciplinas, também tivesse servido para denunciar o atraso estrutural português e a incapacidade do regime de Salazar e Caetano para modernizar o país. Na base, de quase todas as obras será possível reconhecer o paradigma da modernização. Assim, pelo seu impacto público, duas obras de António José Saraiva podem servir de ponto de partida: A Inquisição Portuguesa (1956), que foi reeditada com o título de Inquisição e Cristãos Novos (1969). Seguiu-se-lhe o historiador António Borges Coelho, que divulgou as teses de António Sérgio, investindo-as de um sentido marxista, em Raízes da Expansão Portuguesa (1964).

Em relação a outras temporalidades, somam-se outras quatro obras: o capítulo pioneiro do sociólogo Hermínio Martins sobre Portugal no livro intitulado European Fascism (1968), editado por Stuart Woolf; Por onde vai a Economia Portuguesa? (1969) do economista Francisco Pereira de Moura; do antropólogo José Cutileiro, A Portuguese Rural Society (1971), que acabou por ser traduzido após a Revolução com o título Ricos e Pobres no Alentejo (1977); de Vitorino Magalhães Godinho, A Estrutura da Antiga Sociedade Portuguesa (1971); de Miriam Halpern Pereira Livre-câmbio e desenvolvimento económico: Portugal na segunda metade do século XIX (1971); e de A. H. de Oliveira Marques, História de Portugal: desde os tempos mais antigos até ao governo do Sr. Marcelo Caetano (1972, com segundo volume saído em fevereiro de 1974).

Quando o foco se desloca do ensaio de história e ciências sociais para a literatura, aumenta o universo das escolhas, logo a dificuldade no estabelecimento do elenco das obras que abriram caminho para a Revolução. Os conflitos na nomeação ou exclusão deste ou daquele autor afiguram-se mais evidentes e as acusações respeitantes às ausências redobram em intensidade. Por onde começar uma terceira incursão na poesia, teatro e obras de ficção?

Por Aquilino e pelo seu Quando os Lobos Uivam (1958), com tradução inglesa de Patrícia McGowan Pinheiro, logo em 1963? Pelas peças de teatro de José Cardoso Pires ou Sttau Monteiro, respectivamente, O Render dos Heróis (1960) e Felizmente há luar! (1961). Seguem-se, por ordem cronológica, sempre com o propósito de denunciar o regime, a censura dos costumes e a falta de liberdade, pondo o dedo na ferida aberta pela guerra colonial, as seguintes obras de géneros e impactos muito diferentes: Luuanda do grande escritor angolano José Luandino Vieira; de Manuel Alegre, Praça da Canção (1965); com organização de Natália Correia e ilustrações de Cruzeiro Seixas, Antologia de poesia portuguesa erótica e satírica (dos cancioneiros medievais à actualidade) (1966); e o opúsculo de Luís Pacheco, mas que contou com a participação de Alfredo Margarido, O libertino passeia por Braga, a idolátrica, o seu esplendor (1968).

Ao elenco da literatura, acrescente-se um conjunto de obras publicadas em 1972: o Dinossauro Excelentíssimo de José Cardoso Pires, com ilustrações de João Abel Manta; o pioneiro livro de poemas sobre a guerra colonial de Fernando Assis Pacheco Câu Kiên: um resumo; a grande paródia à cultura oficial e às comemorações de Os Lusíadas, da autoria de João Grabato Dias, As Quybyrycas: poema éthyco em outavas, com prefácio de Jorge de Sena; e, ainda, um dos mais conhecidos e celebrados livros de resistência, pelo lugar concedido às lutas das mulheres, as Novas Cartas Portuguesas de Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa.

Uma quinta e última categoria integra os livros com uma dimensão mais jornalística ou ensaística, que revelam um envolvimento político mais imediato, com base em questões sociais e políticas. Trata-se do conjunto mais heterogéneo. À partida, duas questões parecem mobilizar esforços: a emigração, diretamente relacionada com os quadros de pobreza; e o modo de operar do capitalismo tanto do ponto de vista da dependência externa, como da submissão do Estado aos grandes grupos económicos. No que respeita à emigração, o jovem jornalista Nuno Rocha, conhecido pela sua derrapagem conservadora após 1974, publicou França a emigração dolorosa (1965); e o neorrealismo reverberou no livro de António Modesto Navarro, Emigração e crise no nordeste transmontano (1973). Quanto ao funcionamento do capitalismo, responsável pelo subdesenvolvimento, dependência e submissão do Estado aos interesses do capital, importa considerar de Raul Rêgo, Os políticos e o poder económico (1969); de Luís Salgado de Matos, Investimentos estrangeiros em Portugal (1973); e não fique esquecido o livro, numa linha antimonopolista, de Maria Belmira Martins, Sociedades e Grupos em Portugal (1973).

Um programa em aberto

O exercício de estudo das origens intelectuais da revolução tem, apenas, valor experimental. A afinar e a calibrar, com acrescentos e outras hierarquias, trazendo à baila outros géneros e um maior leque de temas. Por exemplo, no âmbito do memorialismo, sobre o qual se repetem as acusações acerca da sua inexistência, que não fiquem esquecidas: as Memórias do Capitão (1962) de João Sarmento Pimentel, publicadas primeiro no Brasil por Vítor Cunha Rêgo, com prefácio de Jorge de Sena; e as de Humberto Delgado, publicadas em Londres (1964). Depois, há textos dispersos em revistas e publicações clandestinas, que nunca conheceram o formato de livro, mas cuja análise também se impõe. Dois exemplos: os Cadernos de Circunstância, publicados em Paris de 1967 a 1970, onde se destacam as contribuições de Alfredo Margarido; e os contributos para periódicos clandestinos de Francisco Martins Rodrigues, em rutura com o PCP e numa aproximação ao maoismo.

Mesmo que seja de passagem no que às investigações históricas, diz respeito há um conjunto de obras e teses envolvidas no estudo do trabalho, dos trabalhadores, das suas greves e das grelhas corporativas que sobre eles se impuseram que também não pode ser posto de lado. Os seus autores nem todos conseguiram publicar as suas investigações antes de 1974. A benefício de inventário retenham-se as obras de José Pacheco Pereira, Carlos da Fonseca, Fernando Medeiros, Manuel Villaverde Cabral e Manuel de Lucena.

Entre os muitos campos que ficaram de fora dos elencos arrumados por categorias aqui propostos, a extensa obra de Miller Guerra, nos seus interesses entre medicina social, psicanálise, psiquiatria e neurologia, abriu as portas à discussão de novas políticas da saúde; mais difícil será perceber em que condições se estabeleceu em Portugal um debate sobre o exercício da psiquiatria e do encarceramento asilar, conforme se constata no dossier lançado pela editora Dom Quixote, em 1973, intitulado Psiquiatria e antipsiquiatria; neste campo, Manuela Fleming veio a ter papel ativo após a Revolução. O mesmo se diga dos inquéritos à habitação publicados em livro, lançados por arquitetos envolvidos na questão da precariedade dos modos de vida das classes mais baixas.

Outras disciplinas têm-se preocupado em compreender qual o impacto que que teve nelas a Revolução; foi o que sucedeu muito recentemente com um dossier da revista Etnográfica (Abril de 2024). Por último, o epítome da literatura de cariz revolucionário talvez se possa situar na obra autobiográfica e ficcional, escrita sob pseudónimo, de Álvaro Cunhal: Até amanhã, camaradas (1975). Porém, este livro escrito na resistência, só conheceu a luz do dia após a Revolução portuguesa de 1974.